Pioniere der Food-Fotografie: Erna Horn

- annekathrin kohout

- 24. Aug. 2017

- 7 Min. Lesezeit

Manchmal ist es so, dass Personen, obwohl sie einen nicht unwesentlichen Einfluss auf Gesellschaft und Kultur genommen haben, sang- und klanglos in Vergessenheit geraten. Wenn dem so ist, dann kann und sollte man sich fragen, wieso ihre Tätigkeit auf längere Sicht keine Würdigung und auch keine engagierten Bewahrer ihres Werkes finden konnte. In vielen Fällen liegt es daran, dass besagte Tätigkeit nicht als etwas Besonderes, geschweige denn als prägender Eingriff in gesellschaftlich-kulturelle Verhältnisse wahrgenommen werden konnte. Warum? Vielleicht weil sie nur schleichend in das Alltägliche, Selbstverständliche wirkte.

Das ist zum Beispiel bei den meisten Food-Fotografen und Fotografinnen der Fall, die zwar – möchte man es zuspitzen – nicht nur an einer ästhetische Wertschätzung von Essen mitgewirkt haben, sondern zugleich bedeutender Auslöser einer umfassenden und steten Veränderung unserer Ernährungsgewohnheiten, somit zugleich unseres Geschmacks und sogar körperlicher Befindlichkeiten waren und immer noch sind. Deshalb haben wir – Wolfgang Ullrich und ich – Anfang des Jahres die Serie Pioniere der Food-Fotografie begonnen, um ihre Protagonisten zu würdigen, sie aber auch nach den Umständen und Motivationen, den frühen Entwicklungen dieses Bildgenres, zu fragen.

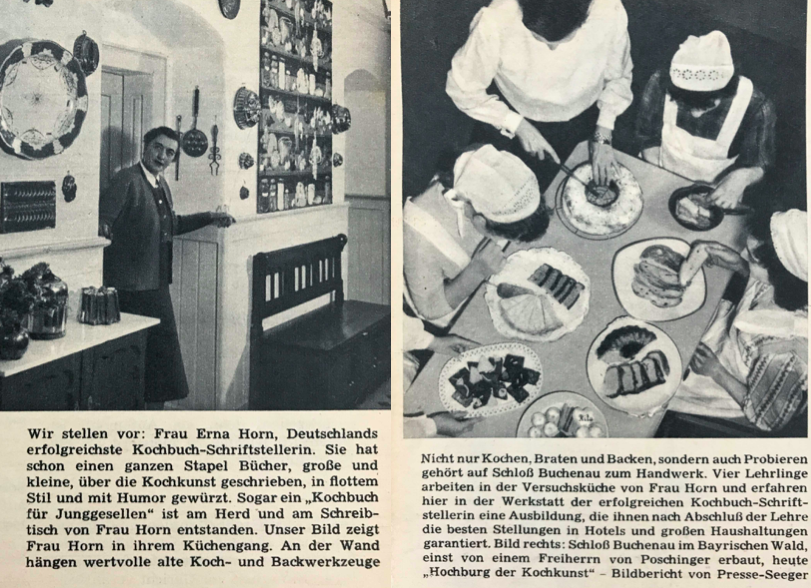

Nach Christian Teubner, haben wir uns nun mit Erna Horn beschäftigt, die vor allem Kochbuchautorin und Herausgeberin war, aber 1981 verstorben ist, und somit nicht mehr im Interview mit uns sprechen kann. Glücklicherweise hat sich im Fall von Erna Horn ein Bewahrer für ihr Schaffen gefunden, wenngleich ihm, wie so vielen Bewahrern, nicht alle finanziellen und strukturellen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Roman Eder kümmert sich seit 2006 mit dem Förderkreis Schloss Buchenau e.V. um die Wohnung und den Nachlass der Verstorbenen und arbeitet ihre Geschichte sowie die des tief im Bayerischen Wald gelegenen Schlosses auf, das 1840 von der Glashüttendynastie von Poschinger aus Oberzwieselau erbaut wurde.

Bis 1932 wurde in Buchenau Glas produziert, das vor allem in der Zeit des Historismus und des Jugendstils internationales Ansehen genoß (noch heute sind einige Objekte im Schloss ausgestellt) – bis es 1933 zum Konkurs der Glashütte kam. Fast zehn Jahre verwaiste das Schloss, bis es 1942 von der damals schon bekannten Erna Horn gekauft und fortan von ihr und ihrem Mann, Julius Arndt (überall sonst: Dr. Julius Arndt), bewohnt wurde. Dort hatte sie auch ihre erste Versuchsküche und ein Fotolabor errichtet.

Das erzählt uns Roman Eder, zu dritt sitzen wir bei heftigem Regen in seinem Auto, mit dem er uns von Zwiesel aus in den abgelegenen Ort fährt. Er ist dort aufgewachsen und hat Erna Horn noch selbst miterlebt: wie sie das Schloss bewohnte und für die Menschen des Ortes immer irgendwie unerreichbar blieb. Wie sich alle fragten, was da eigentlich hinter den schweren Toren und historistischen Fassaden gemacht wurde, was für Personen das eigentlich waren, die dort lebten. Manchmal, erinnert sich Eder, wurde er als Kind von den Dienstmädchen ins Haus gelassen, wenn Erna Horn und ihr Mann gerade nicht anwesend waren. Das habe ihm immer sehr imponiert.

Wir erreichen das Schloss. Es hat eine leicht randständige Position im Ort, von der aus man mit Distanz auf die Menschen und ihr Treiben schaut. Sie ist, wie wir noch an manch anderer Stelle bemerken werden, repräsentativ für die Haltung und das Selbstverständnis von Erna Horn. Viele Teile der Lebensgeschichte der Kochbuchautorin kennt man aus den Erzählungen ihrer Bekannten und Angestellten. Letztere haben nach dem Tod ihrer Arbeitgeberin in den achtziger Jahren das Schloss als Wohn- und Arbeitsstätte übernommen. Geboren ist Erna Horn im Mai 1904 in München. Franz Horn, ihr Vater, war Arzt und hatte eine Praxis in Pfarrkirchen, wo sie ihre Jugend verbrachte, bis sie zur höheren Töchterschule, dem Lyzeum, nach Stuttgart ging. Anschließend studierte sie bis 1926 Musik am Mozarteum in Salzburg. „Wie ist sie dann eigentlich nach dem Musikstudium zum Kochbuch gekommen?“ fragen wir Roman Eder, der uns durch die ehemaligen Wohnräume von Erna Horn im Schloss führt. Sie sind nahezu original eingerichtet. „Sie hat sich angeblich immer schon mehr zum Schriftstellerischen hingezogen gefühlt. Und am Anfang schrieb sie auch noch Lyrik und Kurzgeschichten, entschloss sich dann aber sehr rasch, Sach- und Fachbücher zu schreiben. Ende der 1920er Jahre hat sie das mittlerweile berühmte Schokoladen-Büchlein im Verlag Carl Schnell in München herausgebracht.“ In der Folgezeit wurde sie Mitarbeiterin diverser Zeitschriften und Magazine, unter anderem der Hannoverischen Zeitung. Immer wieder stellt sie dabei fest, es gebe zu wenig Inhalte für Frauen, und setzte sich für die Etablierung solcher ein. So wurde sie schließlich die erste Rundfunksprecherin in Bayern (Bayrischer Rundfunk) und beschäftigte sich dort mit hauswirtschaftlichen Fragen, Problemen und ihren Lösungen. Von 1928 bis 1933 hielt sie zahlreiche Radiovorträge. Das entnehmen wir einer von Walter Zeigler auf der Schreibmaschine getippten Biografie Erna Horns. Obwohl Erna Horn immer wieder für Brüche des traditionellen Frauenbilds sorgte, etwa mit dem Bekenntnis „Ich heirate nie“, heiratete Erna Horn 1932 den damaligen Verlagsleiter und Schriftsteller Julius Arndt – mit dem sie wiederum im gleichen Jahr den „Erna Horn Verlag“ gründete. Wie emanzipiert sie war? In einem Zeitungsinterview zu ihrem 60. Geburtstag sagte sie zur ‚Frauenfrage‘: „Ich bin eine glühende Befürworterin der sozialen Besserstellung der Frau. Aber Gleichberechtigung? Die Männer sind uns halt einmal überlegen, weil sie schöpferischer sind. Darum kochen sie oft auch besser als Frauen.“ (1)

Zum postfeudalen Schloss passt, dass sich Erna Horns Schreiben über Essen, Ernährung und Küche eigentlich aus Benimmbüchern heraus entwickelt hat. Als höheres Mädchen, wohlhabend, musisch und gebildet, war es ihr ein Anliegen, andere zu erziehen, ihnen Benehmen beizubringen. Im Wohnzimmer von Schloss Buchenau stehen wir vor einem Porträt der Kochbuchautorin, es zeigt sie aufwendig frisiert in einem weißen Fellmantel. Sie trägt opulenten Schmuck, hat blondes Haar und strahlend blaue Augen, mit denen sie den Betrachter eindringlich ansieht. Ihre Hände sind fein über dem Schoß übereinander geschlagen. Man kann nicht anders, als in dem Porträt das stolze Selbstverständnis einer deutschen Frau zur NS-Zeit zu lesen. Die umfassende Sammlung von Büchern über den Zweiten Weltkrieg bestätigt die Vermutung.

Das bringt ins Bewusstsein, wie eng jeder Rat – und sei es ein Rezept – auf erzieherische Maßnahmen und insofern auf Gesten der Macht und Ermächtigung zurückzuführen ist. Nicht nur bei Erna Horn. Die Konstellation von Erziehung und Rezepten war nicht unüblich, als 1933 aus den Radio-Sendungen ihr Standardwerk „Der neuzeitliche Haushalt“ entstanden ist. Aber auch noch nach dem Krieg, in den 1950er Jahren, publiziert Erna Horn neben Koch- auch weiterhin Benimmbücher. Eines ihrer bekanntesten ist die „Hohe Schule der Lebensart“ von 1954. Darin werden die Lehren des Haushalts, gutes Benehmen und die richtige Ernährung zu Sinnstiftern in der Nachkriegszeit erklärt: „Mögen auch andere Nationen viel für die europäische Kultur getan haben, das deutsche Volk jedenfalls brachte den Freiherrn von Knigge hervor <…>. Das vorliegende Werk wurde als eine Hohe Schule der Lebensart geschaffen, um jungen, suchenden und nach guten Lebensformen strebenden Menschen zu helfen. <…> Wir Menschen von heute, die wir durch so viel Dunkelheit und Chaos gegangen sind, brauchen wieder ein Maß und eine goldene Mitte, eine sichere Führung und damit ein Hingleiten zu unseren Mitmenschen.“

In der Formulierung zeigt sich auch, wie engagiert Erna Horn als Geschäftsfrau war. Sieht man ihre Publikationen durch, erstaunt es, wie vielfältig und zielgruppenorientiert sie schon früh die immer gleichen Themen verpackte. Etwa wenn sie in ihrer „Kleinen Reihe“ ein „Kochbuch für Junggesellen“ veröffentlichte. („Man möchte glauben, Junggesellen, männliche wie weibliche, essen nicht anders als die übrige Menschheit“, aber …). Bereits 1937 professionalisierte sich Erna Horn, indem sie die Küchenleiterin Theresia Dengler und die Sekretärin Emilie Meislinger auf Lebenszeit in ihrem Unternehmen einstellte. Bis Mitte der 1950er Jahre dominierte Erna Horn den deutschen Kochbuchmarkt. Man nannte sie die deutsche Betty Crocker. Offenbar ahnte man hierzulande nicht, dass es sich bei Betty Crocker um eine Kunstfigur der US-amerikanischen Firma General Mills handelte, die von unterschiedlichen Sprecherinnen und Schauspielerinnen verkörpert wurde. Beiden gemein ist ihre Popularität durch das Radio und innerhalb der Markenwelt.

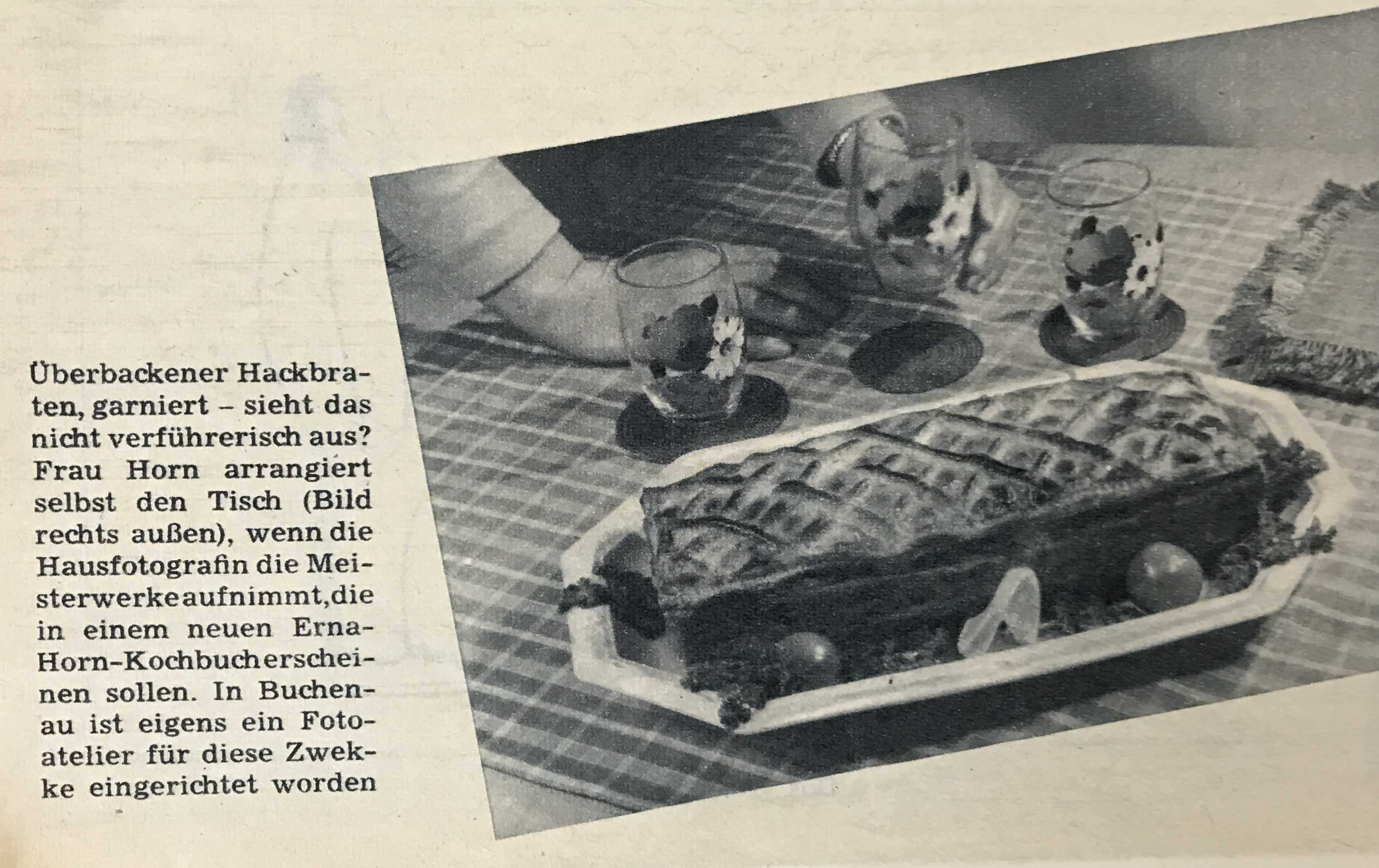

Erna Horn hatte ihre eigene kleine Werbebroschüre, in der sie ihre Dienstleistungen anbot: Kochbücher, Prospekte, Kalender, Werbefilme und -broschüren, Inserate, Gutachten, Praktische Versuchsküche, Illustrationen aller Art (Graphik und Photo). Erna Horn war ein Unternehmen, und obwohl sie in das Schloss Buchenau und ihre dortige Versuchsküche recht früh ein Fotolabor integrierte, machte sie die Aufnahmen nie selbst. „Sie hat immer arrangiert – aber fotografiert hat jemand anderes“, erzählt uns Roman Eder. Man sollte Erna Horn also eher als Pionierin des Foodstylings bezeichnen. Das ehemalige Fotolabor wird heute von dem Verein als Abstellkammer benutzt.

Zum Foodstyling: In dem von Roman Eder und dem Verein aufbewahrten Archiv der Diapositive von Erna Horn wird sichtbar, wie könnerschaftlich Formen und Farben arrangiert wurden. In der Summe wird allerdings auch deutlich, inwiefern es sich dabei um Werbefotografie handelte, die keine künstlerischen oder anderweitig kreativ herausragenden Werke zu schaffen versuchte: Meistens dienen die Bilder dazu, das Essen mit einer guten Stimmung zu assoziieren, mit Festtagssituationen oder simpler Vergnügtheit. Es gibt trotz zahlreicher Kochbücher – und gerade im Vergleich zu Christian Teubner – keine Experimente mit Atmosphäre, es gibt keine bild- oder kunstgeschichtlichen Referenzen – etwa zu Stillleben der Renaissance oder auf der anderen Seite zu abstrakten Formen. Das liegt nicht zuletzt an der Motivation Erna Horns, ihre Leser als soziale Persönlichkeiten zu erziehen, sie etwa für ihre Rolle als Gastgeber in Hinblick auf Servierdetails zu sensibilisieren, ihnen mit Bildern vorzumachen, wie eine Situation, in der gegessen wird, bestenfalls auszusehen hat – egal, ob es sich dabei um ein Picknick zu zweit oder um eine großangelegte Abendveranstaltung handelt. Wie sehr das Leben der höheren Tochter auf Repräsentation angelegt war, drückt sich also nicht nur in ihrem postfeudalen Leben auf dem Schloss aus, sondern gleichermaßen in ihrem Food-Styling – auch wenn dieses keinesfalls feudal anmutet, sonst hätte es sich schließlich nicht verkauft.

Erna Horn und Julius Arndt trugen außerdem eine der wertvollsten deutschen Kochbuchsammlungen zusammen, die heute in Passau aufbewahrt wird. Darin befindet sich, neben Raritäten aus der Frühzeit, Klosterhandschriften und Erstdrucken aus dem Mittelalter, die „Platina“, das erste gedruckte Kochbuch aus dem Jahre 1475. Nach dem Rundgang durch den ehemaligen Standort der Sammlung, in einem abgegrenzten Bereich im Wohnzimmer, zeigt uns Roman Eder den groß angelegten Garten. Es ist Anfang Juni und ein starker Geruch von Bärlauch liegt in der Luft, der dort auf mehreren tausend Quadratmetern wächst. „Ich habe alle Karteien durchgesehen und kein einziges Bärlauchrezept gefunden.“ Man wusste damals offenbar nicht, dass Bärlauch gegessen werden kann.

Zuletzt noch ein Einblick in unsere Materialsammlung:

Anmerkung (1) Eckehard Methler, Walter Methler: Von Henriette Davidis bis Erna Horn. Bibliographie und Sammlungskatalog hauswirtschaftlicher Literatur – mit Anmerkungen zur Frauenfrage. Wetter (Ruhr) 2001, S. 787.

Commenti