Dove, Michael Jackson und 2 x POP

- annekathrin kohout

- 12. Okt. 2017

- 5 Min. Lesezeit

● Podcast unter dem Text ●

Vor einigen Tagen hat die Kosmetik-Marke Dove einen kurzen Werbeclip auf Facebook veröffentlicht. Man sieht, wie sich drei Frauen, eine sehr dunkelhäutige, eine sehr hellhäutige und eine, sagen wir, mitteldunkelhäutige Frau, ineinander „verwandeln“, indem sie ihre jeweilige Haut einem T-Shirt gleich „ausziehen“. Ja, eine marketingtechnisch nicht gerade gut durchdachte Reihenfolge, von der man möglicherweise hätte erwarten können, dass sie einen Shitstorm im Netz auslösen würde. Eine schwarze Frau verwandelt sich in eine weiße Frau? Dabei muss es sich doch um Rassismus handeln. In Vergessenheit geraten dabei all jene Kampagnen der letzten Jahre, in denen sich Dove offensiv für die Diversität von Körperformen und Hautfarben ausspricht, etwa bei „Real Beauty“:

Leider kann man nicht auf die vollständige Dove-Werbekampagne zurückgreifen, um beurteilen zu können, ob sie tatsächlich rassistisch ist – oder ob sich diese Wahrnehmung nur aus einer zu stark ausgeprägten Sensibilität ergeben hat. Da Dove die Kampagne zurückgezogen hat, kursiert nun nur noch ein kleiner Ausschnitt, der eben benannte, in ständiger Wiederholung im Netz. Unklar bleibt (aber es ist anzunehmen), ob die Kampagne aus vielen Frauen bestanden hat, die sich gegenseitig ineinander verwandeln, eventuell gesplittet in mehreren Clips, die zu unterschiedlichen Zeiten auf Facebook gepostet oder im Fernsehen ausgestrahlt werden sollten. Für mein Verständnis läge diesem Clip dann die gleiche Aussage zugrunde wie dem legendären Musikvideo zu „Black or White“ von Michael Jackson: „It don't matter if you're black or white“, wie es im Refrain heißt. Legendär übrigens, weil zum ersten Mal – nach und neben dem Musikvideo zu „Cry" von Godley & Creme – Morphing-Effekte benutzt wurden. http://www.youtube.com/watch?v=4jd6dNrJRh4 Im letzten Teil des Black or White-Videos werden diese Effekte zum Einsatz gebracht, Schwarze verwandeln sich in Weiße (wie Michael Jackson), Weiße in Asiaten, Männer in Frauen und umgekehrt. Menschen unterschiedlicher Herkunft, Hautfarbe und Aussehens gehen ineinander über. Es ist davon auszugehen, dass der Dove-Spot auch auf das Video referiert, welches insgesamt für die Gleichheit aller Menschen und damit für mehr Toleranz wirbt. Und wer den Werbespot vor diesem Hintergrund ansieht, was darüber hinaus naheliegt, da er auch in einer ähnlichen Kameraeinstellung gedreht wurde, dem erscheinen die Rassismus-Vorwürfe zunächst absurd. http://www.youtube.com/watch?v=pAIgDredHpw Etwas an dem Vergleich ist aber besonders interessant. Denn auch das Musikvideo von Jackson hatte für Kontroversen gesorgt. Und zwar durch die „Panther-Szene“, in der sich Michael Jackson wie so oft, diesmal aber besonders lang, in den Schritt greift und dort nicht ohne entsprechende Bewegungen verharrt. (Die Szene verlief folgendermaßen: Michael Jackson verlässt als schwarzer Panther das Aufnahmestudio. Auf der Straße verwandelt er sich in seine menschliche Gestalt zurück und zeigt in der nächtlichen Stadt diverse Tanzschritte – es gibt keine Hintergrundmusik. Dabei zerschlägt er Fensterscheiben, die mit antisemitischen und rassistischen Sprüchen beschmiert sind. Schließlich verwandelt er sich in den schwarzen Panther zurück.) Jedenfalls lag der Wahrnehmungsfokus des 1990er Jahre-Publikums auf dem Griff in den Schritt (die Szene wirkte wie eine „vierminütige Masturbation“, heißt es im Michael Jackson-Lexikon), und Jackson kam ein derart großer Shitstorm entgegen, wie man das heutzutage nennen würde, dass er die Szene schließlich wegkürzte. An solchen Skandalen zeigt sich sehr gut, für welche Bereiche eine Gesellschaft sensibilisiert ist. 1991, als das elfminütige und unter der Regie von John Landis produzierte Video erschien, war der Griff in den Schritt ein Tabu-Thema, die Hautfarben-Szene würdigte man hingegen sogar, allerdings mehr für den noch neuen Morphing-Effekt, denn als Plädoyer für mehr Toleranz. Nun braucht man nicht nochmal eigens erwähnen, dass wir gegenwärtig eher für Rassismus- und Diskriminierungsvorwürfe sensibel sind. Ist es aber nicht dennoch verwunderlich, dass niemandem die Referenz zu dem für Toleranz werbenden Jackson-Musikvideo aufgefallen ist? Wer überhaupt ist es, der die Rassismus-Vorwürfe vorträgt? Aufmerksam geworden sind die Medien über die Beauty-Bloggerin Naomi Blake alias @naythemua. Sie kommentierte die Werbung kritisch auf Facebook, woraufhin sie zur medialen Schirmherrin der Vorwürfe gemacht wurde, eine Rolle, die ihr selbst missfiel. So meldete sie sich kurze Zeit später auf Facebook zurück: „I never called them racist I SAID ‚What about the little black girls that watch this‘.“ Nochmal, wer ist es, der die Vorwürfe vorträgt? Ein jüngeres Statement von naythemua gibt Hinweise: „I AM NOT DOING ANYMORE INTERVIEWS I ONLY DID THE ONE WITH GOOD MORNING AMERICA AND THATS IT.....SO BLOGS, TV SHOWS, AND NEWS STATIONS PLEASE STOP CONTACTING ME...I SAID IT WAS TONE DEF NOTHING MORE AND NOTHING LESS THANK YOU....you are crowding my inboxes .....and for all the blogs that are leaving out information to create click bait for yourself ....it's disrespectful, disgusting, and distasteful..... if your gonna report a story report the whole thing .... not just what gets you clicks and views and what sounds and looks better.....

“

Es ist ein Teufelskreis: Medienmacher wissen, dass sich solche Artikel gut verkaufen, kann man sich doch mit ihnen als politischer korrekter Mensch ausweisen, sich mit einem Repost zu Toleranz bekennen. Gleichzeitig steigt damit die Sensibilität für das Thema, beginnt man doch regelrecht danach zu suchen. Und noch eine andere Gefahr deutet sich an. Ungewollt geht mit den Diskriminierungsvorwürfen – genauso wie übrigens mit Cultural Appropriation-Vorwürfen auf der anderen Seite – auch ein neues Zurechtweisen einher: schwarz weiß. Beides, oder ein Wechsel, ist nicht erlaubt. Schon Michael Jackson hat man stets vorgeworfen, er schäme sich in seiner Haut, würde sich unrein fühlen, deshalb wolle er weiß werden, und weil er ein Vorbild sei, schade er mit seiner Verwandlung den Schwarzen. Da korrelieren zwei Paradigmen der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit miteinander: Man muss sich selbst lieben, aber man muss auch sein dürfen, wer man sein will. Das eine schließt das andere manchmal aus. ●

Die Kritik an Dove ist in eine ganze Reihe ähnlicher Rassismusvorwürfe einzugliedern, die sich gegen eine Betonung der Farbe Weiß richten. Man denke an den „White is Purity“-Spruch von Nivea vor einigen Wochen.

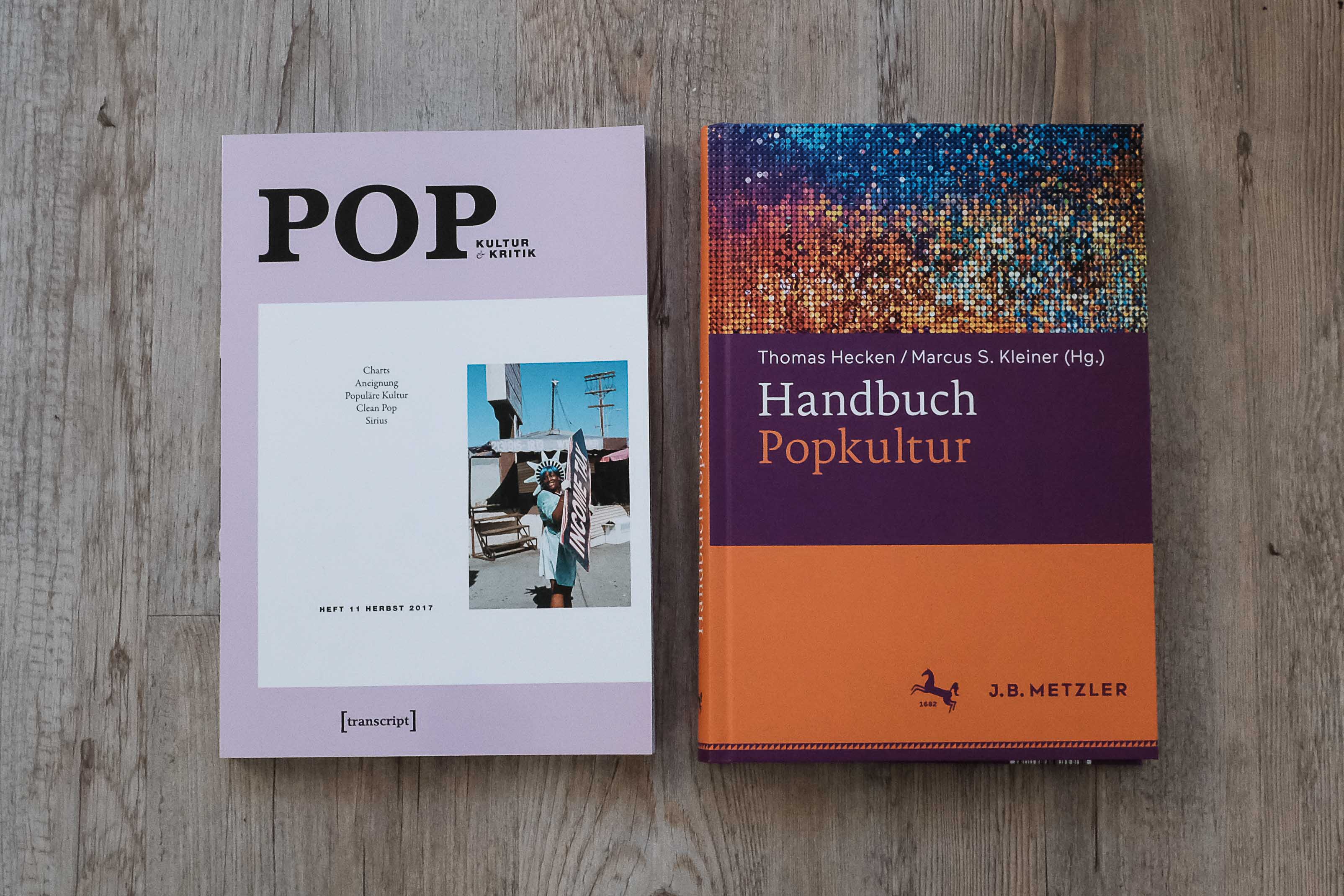

Vor dem Hintergrund dieser Diskurse habe ich in der aktuellen und in dieser Woche erschienenen Ausgabe von „POP. Kultur und Kritik“ meine Thesen zum Clean Pop (wer noch nicht weiß, was es mit Clean Pop auf sich hat, hier entlang) weiterentwickelt und die Frage aufgestellt, ob es sich bei dieser Ästhetik nicht sogar um ein ‚Safe Space‘ der Mode handelt. Ein Auszug:

Außerdem gibt es im neuen Heft einen Text von mir über „YouTube-Formate zwischen Professionalität und Dilettantismus“, sowie einen mir naheliegenden Text von Maren Lickhardt, die nach einiger Zeit der Abstinenz den Fernseher wieder eingeschaltet hat; dann noch einen Beitrag von Niels Werber über „Trumps Twittern“; von Christoph Ribbat, der unlängst eine literarische Geschichte des Restaurants verfasst hat, über „Postarchaische Maskulinität“; außerdem die Kunstkolumne von Mascha Jacobs, die keine Lust mehr hat, „dem internationalen Kunsttrack zu folgen“; Diedrich Diederichsen schreibt über Sun Ra und Stockhausen; Thomas Hecken einen Grundlagentext zur Populären Kultur über „Wahlergebnisse und Charts“; und und und. ●

Das Motto hier lautet ja: Bloß keine falsche Bescheidenheit. Außerdem kürzlich erschienen und wird gerade auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert: Das „Handbuch Popkultur“, herausgegeben von Thomas Hecken und Marcus S. Kleiner mit dem nicht minder bescheidenem Ziel, Popkultur als eigenständige Wissenschaftsdisziplin zu begründen. Zusammen mit Thomas Hecken habe ich das Lemma „Fotografie“ verfasst, in dem auch ein umfassender Blick auf die Rolle der Fotografie in den Sozialen Netzwerken geworfen wird. ●

Comments